| Siate cortesi | la scultura | Bisticciando col tempo |

| L’onda cerca lo scoglio | Lettera a me stesso | |

Pensieri e frasi scritti nel tempo nei diversi Socials

Raccolta di poesie scritte in epoche diverse

Per chi vuole leggere

Chiedetemi chi sono. Fatte finta di interessarvi a me. Ditemi che vi interessa sapere che cosa faccio e che cosa penso. Confesso che ho già preparato il discorso. Ho anche provato a ripeterlo di fronte allo specchio della camera da letto. Ero ancora in pigiama e con gli occhi cisposi. Ho tante cose da dire che vi sommergerò di parole. Credo che parlando riesca a capire anch’io chi sono. La vostra reazione sarà la risposta. Mi sono inventato bene, almeno credo. Capisco che dovrei imparare a recitare bene il ruolo che mi son dato. Se siete curiosi, rischiate l’incontro. Non so se l’abito e la circostanza, il luogo, conti, credo di si, come a teatro. Mi piace raccontare che sono nato un giorno di temporale. Il vento entrava dalle finestre sconnesse. Mi pare di ricordare il vento, anche se era di luglio. Quando mia madre mi ha partorito c’era un armadio con uno specchio in quella povera cameretta. Mi sono riconosciuto subito. C’era già tanta luce . La luce del giorno. L’acqua che mi hanno buttato addosso era acqua di mare molto salata. Non so chi cantava, non capivo le parole. Ricordo la musica di canna. Quando son nato io, i pesci della Marinella, sono tutti venuti a riva. Le murene ingoiavano le bisce che trovavano sulla ghiaia bianca. Mi hanno raccontato che i massi della scogliera ballavano tenendosi per mano. Il faro rosso singhiozzava e quello verde non smetteva di girarsi attorno per confondere la vista. Ho cominciato a nuotare prima di camminare. Volevo cercare le monete perdute nel fondale di alghe. Ero convinto che nel mare ci fossero tanti tesori smarriti. Quando non trovavo monete pescavo conchiglie morte, sbiancate dalle correnti e forate dal tempo. Ho imparato presto a farne collane. Chiedetemi come ho vissuto i miei primi cento anni. Ora ho perso il conto. Non sta bene contare gli anni. Gli anni scappano se li seguiamo. I miei anni sono inquieti e diventano cattivi se li osservi da vicino. Ho pascolato fra le nuvole ed munto le stelle per farne sogni entusiasmanti. Al posto delle braccia, i primi anni di vita, avevo le ali . Mi servivano per volare alto nella speranza. Ora si sono atrofizzate e non mi rimane che la fantasia. Mi dicono che un giorno invecchierò anch’io. Per sconfiggere il tempo metterò al collo la collana di conchiglie morte. Per vivere al meglio mi sono inventato il cielo e l’ho colorato come mi aggrada. Ho colorato anche le piante del mio giardino. Impazziscono di gioia se cambio loro il colore. Si divertono. Quando arrivo al mare, anche il mare cambia colore. Mi vuole accontentare, Conosce i miei colori. Per vivere felice ho illuminato tutto con la luce degli occhi. Non mi piacciono le persone che piangono ed ho fatto in maniera che al posto del pianto ci sia sempre il sorriso. Ho dotato tutti coloro che mi stanno accanto di corpi bellissimi, soprattutto delle femmine. Le femmine sono la poesia della mia vita. I loro corpi hanno linee sinuose e musicali, in armonia. Non ditemi che esagero. Vi assicuro che tutto ciò fa parte dell’avventura che voglio . Se avete la bontà di ascoltare vi renderete conto che il reale non esiste, se volete che non esista. Sono nato per sognare e nei sogni so usare la bussola per non sbattere sugli scogli dell’incredulità. Chiedetemi chi sono. Siate cortesi. Voglio parlare di me . Vorrei farmi conoscere, come dico io. Grazie. Siate pazienti. Ascoltate chi parla. Chi ascolta conosce tante vite e meglio la propria.

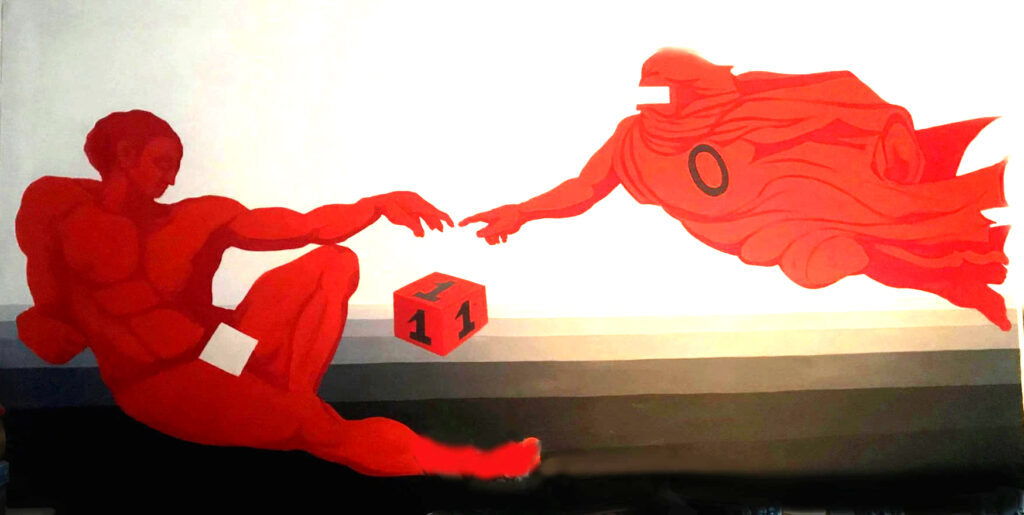

La scultura

Michelangelo non finiva mai le sue sculture. La scultura non è mai finita, per caratteristica e natura. Bisogna avere il coraggio di smettere di lavorarci. Il non finito, a volte, è provvidenziale, conserva un potenziale che da all’osservatore la capacità di attivare la propria fantasia e quindi il mondo che gli appartiene. L’opera deve sempre lasciare aperture potenziali per non porre limiti al suo sviluppo. Ogni volta che osservo una mia scultura in lavorazione, la tentazione è di cambiare qualcosa, che non può essere cambiata perché il togliere non permette variazioni. L’opera è nella massa e la devi trovare togliendo materia. La pietra si consuma nelle tue mani. Togli per trovare ciò che hai in mente di trovare. Naturalmente ci sono avventure che intervengono a modificare l’idea dalla quale eri partito. Lavorare sulla pietra non come lavorare su gesso per fusioni. Il gesso permette pentimenti ed aggiunte. La pietra è sfida, si lamenta ed interviene. E’ capace di esprimere pareri e difficoltà. Ti prende le mani attorcigliandoti i muscoli delle braccia. Ti ruba gli occhi piegandoti la schiena in posizione faticosa. Viene voglia di picchiare per punirla per la sua resistenza allo scalpello consumato. A volte non serve affilare il ferro, bisogna affilare la fantasia. Quando ti rendi conto che la forza del tuo picchiare non serve, devi usare l’intelligenza, che nello sforzo, diventa pigra. Altra cosa è rispettare la materia che tratti, conoscendo bene ciò che può darti. La trachite non è marmo di Carrara appena scavato e non è né tufo né granito, ha le sue regole. Il sorriso su un volto di pietra non è lo stesso nel marmo, è mistero, verità arcaica, fiume che sbriciola le montagne.

La pietra che uso, può diventare velluto anche quando le intrusioni macchiano la superficie. Scolpire vuol dire anche rubare alla natura per dare oggetto alla tua intuizione. Ciò che vedi nella pietra informe è ciò che la tua fantasia ti permette di vedere. Le pietre a volte, specialmente in Sardegna sono mostri, giganti e ciò che la luce e l’umore del momento ti suggerisce. Nel mio lavoro del momento, sono blocchi standard di cava. Ho poca libertà per i miei discorsi. Devo fare i conti con le misure e le intenzioni. Non si deve vedere, però, la difficoltà del calcolo. Le figure che voglio, devono saltare felici di liberarsi dal blocco. Devono anche muoversi per costringermi a pensare che la loro azione suggerita è evocazione che crea emozione. Quante cose voglio da queste pietre. Quante cose pretendo, che diventino. Non sono sicuro del nostro amore, ma c’è grande stima e complicità.

La mia intenzione è di ricavare abbracci umani, dando agli abbracci il desiderio di tenerezza. Cavare tenerezza dalle pietre è una avventura da vivere con grande creatività e vaccinati contro le difficoltà. Quando ciò che faccio mi commuoverà, aggiungerò altre aspirazioni, sperando che anche le pietre si commuovano alla mia buona fede. Sto imparando a dialogare con loro, anche incazzandomi. La mia innata immodestia e megalomania subisce freni inattesi. Naturalmente non sono diventato modesto, perché è un lusso, che date le aspettative, non posso concedermi. Diciamo che mi impongono orientamenti salutari per l’economia del lavoro.

Un uomo piccolo, piccolo con pietre grandi su un ring al cospetto di gente piena di dubbi e miscredente.

Mi sorge il dubbio di essere un poco pietra. Una pietra che rotola nelle intemperie della vita cercando il sorriso fra le nuvole mosse dal vento di maestro.

Bisticciando col tempo

Sono nato per disegnare storie che scappano dalle mani. Le inseguo a volte, per comprenderne il fine. Diventano miti nascosti dietro sogni senza ragione. Mi spaventano e mi avvincono. Vorrei falciarli alla base, ma li lascio crescere fino a sentirmi vigliaccamente legato alla fune del racconto.

La presentazione del libro di Gavino Sanna, che parla di Porto Torres, mi ha indotto a pensare alla mia infanzia. Dico subito che la mia situazione di vita era molto diversa dalla sua. Lui, era figlio di benestanti, i così detti, “signori”. Io figlio di poveri, molto poveri. Parlo dei primi anni della mia vita. Mi sembra un film in bianco e nero. Il sole spaccava le pietre, allora. Le patelle sugli scogli di Balai lontana erano il cibo o parte di esso. C’erano i ricci, le lumache da stoppia e quando pioveva, i lumaconi. Andavo a funghi in autunno. Funghi piatti larghi e grigi. Con il fuoco del carbone si arrostivano. La casa che ricordo era di fronte alla Caserma. Si saliva una scala malconcia e si entrava in una camera unica. Non c’era la cucina. Non un angolo, se pur piccolo, dove fare da mangiare. Si accendeva il fuoco per strada e se si aveva qualcosa da mettere sul fuoco, si metteva. Non c’era un gabinetto. Di notte c’era una conca che si svuotava alla mattina in una fogna maleodorante di fronte alla casa. Durante la giornata c’erano i prati vicini. E li, si poteva scoprire che cosa avevano mangiato chi li frequentava. L’acqua si prendeva alla fontana della piazza, a turno. Era compito mio cercare di riempire un recipiente e qualche bottiglia. Mio padre faceva, ciò che trovava da fare. Era appena tornato da militare in guerra. Il suo lavoro era il pescatore. Il bambino che ero, aveva occhi per vedere e sentire un mondo di miseria. Le giornate erano lunghissime per costruire sogni di evasione. Speravo di diventare un poco grande per scappare. Non sapevo dove. Mi aggrappavo alle nuvole sperando che con braccia forti mi portassero via. Quando trovavo qualche statuetta rotta, ne utilizzavo il gesso o col carbone facile da usare. I miei fogli erano il marciapiede malconcio. La fantasia non ha bisogno di grandi mezzi. Ero già grande a sei anni. Mi piaceva raccontare con i segni e quando usavo le parole raccontavo di galline che facevano 18 uova al giorno. O di murene che salendo sulla spiaggia della Marinella si facevano prendere docili. Raccontavo di murene perché a mia madre piacevano fritte. Quando si trovava l’olio per friggere erano una prelibatezza. Nel mese d’agosto, alla fine, andavo con mio cugino, qualche anno più grande, a pescare i polpetti da conservare per i regali importanti. La nostra zona era lo Scoglio Lungo. La vita da poveri, come me, era una lotta che si combatteva a mani nude. Non c’era da strapparsi le vesti. Le mani con artigli servivano per graffiare il tempo. Non amavo giocare. Non mi piacevano i giochi violenti. Mi sembravano tutti violenti. Ricordo che il primo giorno di scuola fu per me una lezione terribile. Siccome sapevo già leggere e scrivere, un poco, fui sistemato nell’ultimo banco per non disturbare chi cominciava con le aste. Avevo imparato con l’aiuto di una ragazza che aveva già finito la quarta elementare e che frequentava casa nostra, o meglio le scale di casa. Il mio sogno era di potere leggere i giornali e soprattutto i libri che vedevo in sacrestia. Sapevo le tabelline a memoria. Mi prestavo ad esami continui, sorprendendo i grandi. La qualcosa non disponeva a mio vantaggio nei confronti dei bambini del quartiere. Porto Torres era allora, dopo la guerra, una conca di miseria indescrivibile, nei miei ricordi. C’erano anche i benestanti, ma noi eravamo i poveri. La chiesa di San Gavino era un miracolo. Il parroco mi permetteva di sfogliare i libri importanti. Le figure in bianco e nero mi rubavano gli occhi. Il mondo era lontano ma c’era. La scogliera mi diceva che al di là dell’orizzonte c’erano città, dove tutti lavoravano e diventavano ricchi.

Quando si cercano le radici. Si muove la terra. Mi accorgo che sto usando un pico tagliente. Cerco le radici ma curo che l’albero stia in piedi. Non voglio sciupare le sue foglie sempre verdi, qualunque sia il tempo. Il mio albero è una quercia frondosa ma potrebbe essere anche un ginepro che cerca terra per le radici, per difendersi dal vento di maestro che soffia forte, da queste parti. Gli anni passano, forse è meglio non contarli. Corrono, scappano… chi se ne frega. Importante è che non pesino…troppo. Sono partito ricordando il mio paese natale. Ho parlato di me senza intenzione di farlo. Quando parlo di me, solitamente, invento. Quando invece credo di inventare, parlo di me. Confesso, che ancora oggi, quando guardo le nuvole che corrono in cielo spero che allunghino il braccio, anche se non ho nessuna intenzione di scappare. Ma l’istinto……

L’onda cerca lo scoglio.

Quando entri nella memoria, qualunque sia il motivo, capita di incontrare sempre, più o meno, le stesse cose. Il tempo non le consuma. Forse, le colora diversamente. Ma sempre in maniera che le possa vedere e sentire bene.

Io ho un ricordo che vivo sempre in maniera coinvolgente.

Il mio viso sul ventre di una ragazza.

Ero già uomo vissuto e lei era giovane di età ma grande come il mondo intero. L’amore era l’aria che respiravo. Il suo corpo era mare e cielo e tutto ciò che di bello esiste in natura. Era cascata di rose in primavera, alba luminosa in mare di smeraldo, musica sublime venuta da lontano per rubare l’anima. Il suo respiro faceva muovere le mie labbra sulla pelle vellutata. Il suo abbandono era la mia condanna a cercare con mani frementi il suo corpo sfidante. Non avevo parole nelle dita confuse in piacere. Ricordo il suo viso dipinto di sogni. Le labbra segnate in tenero sorriso, e gli occhi grandi per farsi specchio della mia emozione. Non ricordo la storia. Sicuramente hanno suonato le campane della cattedrale e anche l’organo delle feste grandi. Ricordo il piacere nella memoria.

Appare sempre, nelle occasioni più disparate. Appare a dispetto e si prende il suo spazio. Non so se sono io ad evocarlo. Non so se è il desiderio di tenerezza che spinge all’incontro. Parlare d’amore e del desiderio di esso mi sembra inopportuno.

Si dice che il vero amore non si dimentica mai. Rimane come misura di confronto. Sempre, anche se la vita è lunga e tempestosa.

Ma gli amori bisogna incoraggiarli ed a volte inventarli. Se non si coltivano non crescono, non diventano grandi, sono come i fiori. Non so, se ciò di cui ricordo era un fiore di prato nato spontaneo. Ricordo il profumo ed il piacere di averlo incontrato..

LETTERA A ME STESSO.

Vorrei dire che il tempo passa veloce.

Che il tempo per amare è sempre breve.

Ma se guardo le difficoltà, sembra impossibile averne, per me stesso e gli altri. Gli altri, sono vicini e lontani.

Le distanze non esistono. Esistono le intenzioni. Esiste la volontà

Amare è un dono che dobbiamo, in qualche maniera, costruire con le nostre mani e con la fantasia.

Le maniere d’amare sono tante e gli orizzonti infiniti.

Le cose da amare non si riesce a contarle.

Il mondo è da amare senza tregua e senza misura.

L’amore quando c’è, fa eco e ritorna ingigantito, diventando musica sublime.

Io amo se guardo il cielo, se guardo il mare, ma anche il ginepro piegato dal vento di maestro, che ha voglia di raccontarmi la sua esistenza.

Non mi stanco mai d’ascoltare chi ha voglia di parlare, cantare con la musica dell’amore. Non mi stanco di ascoltare il vento quando stropiccia le piante del mio giardino.

Quando mi stanco o mi pare di sentire stanchezza e disinteresse mi spavento. Ora ho capito che bisogna soffermarsi e meditare i perché.

Le risposte sono ingrate e mi condannano sempre.

Alzo le mani e mi faccio prigioniero. Mi spavento e cerco di convincermi che posso anche abbassare le mani come soldatino spaventato, ma so pure che devo reagire.

La lezione è un secchio d’acqua fredda sulla mia testa senza bussola d’orientamento. Quando invece mi sento disposto a comunicare amore senza controllo, mi sento crescere le ali sulle spalle.

La tela sul cavalletto mi sembra grandissima e capace di ricevere ogni meraviglia. L’aspirazione e colmarla di buone intenzioni per donarle anche a brutti e cattivi, perché siano meno brutti e meno cattivi.

Non devo sentirmi coglione buono.

Lo so che può succedere.

Il problema è prendere pennelli grandi e colori sensibili perché le parole funzionino. Le parole funzionano e diventano miracolo, se si vuole veramente che arrivino.

Sto imparando con fatica che il tempo scappa mordendomi i piedi, mi morde anche le mani e i pantaloni sul culo.

Considero il tempo una testa di cazzo che non ha rispetto della mia evidente incapacità di governarlo.

Il tempo, comincio a considerarlo nemico perché mi sfugge quando voglio abbracciarlo e tenerlo vicino.

Ma poi mi chiedo, a che serve avere tempo, se non lo si usa a dovere.

Un breve momento può valere un’eternità, dipende da noi.

Ma la questione è sempre amare.

Amare è soggetto, predicato, complemento ed attributo, senza misura.

Mi sto rendendo conto che di tempo ne ho avuto e ne ho sprecato.

Ho buttato via energie utili a costruire false reti d’amore con fili dorati.

Ho sprecato parole e le ho rese inutili per averle taciute o dette con cretina parsimonia.

Le azioni che avrebbero potuto guadagnarmi risultati apprezzabili, spesso si sono perse nella sabbia mobile dei miei percorsi tortuosi.

Dirò a me stesso che è tempo d’amare.

Dirò a me stesso che il tempo è sufficiente, ancora.

Che l’alibi del l’ormai troppo poco, è una stronzata.

Anche le pietre hanno capito la lezione.

Anche le mie pietre che ascoltano le mie intenzioni, o così mi pare. Ascoltano le mie mazzate e diventano gentili, facendomi sentire vetro fragile, materia deperibile, al primo tocco.

Corrispondono ai miei desideri… le pietre.

Sono preoccupato perché avvertono i miei limiti.

E’ tutto dire, anche le pietre…

Povero Odo, che non ha ancora imparato il mestiere che rende degni di essere uomini…